一手术解决两问题:房颤“一站式”手术

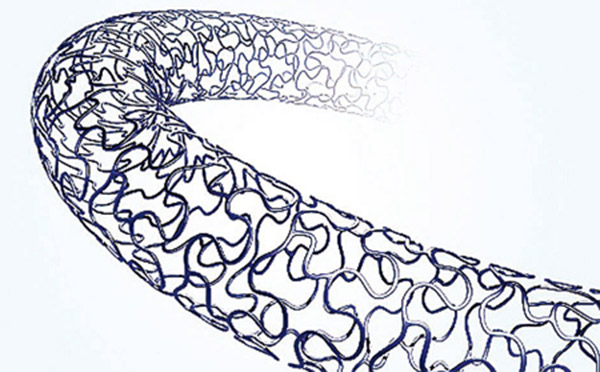

房颤即心房颤动,是非常常见的心律失常疾病,随着年龄的增长,房颤的发生率不断增加。房颤可发生血栓栓塞、心脏衰竭等并发症,导致脑卒中。据研究数据显示,对于非瓣膜型房颤患者,超过87%的脑卒中是由于血栓栓塞,而超过90%以上的血栓来自于左心耳,因此房颤的首要治疗目标是预防脑卒中,预防脑卒中的关键手段是防止来源于左心耳的血栓进入大脑。

“房颤导管射频消融术或冷冻球囊消融术+左心耳封堵术”一站式治疗是房颤患者的新选择。房颤导管射频消融或冷冻球囊消融可最大限度使患者恢复正常心律,而左心耳封堵术是目前全球预防房颤患者卒中的治疗新趋势,它能有效减少房颤导致卒中的病死率、致残率。

这种治疗技术通过微创,既消融了房颤又闭合了房颤病人血栓发生的根源部位左心耳,同时,一站式治疗既减少了房颤患者多次手术治疗的痛苦,又降低了卒中致残致死的风险,也消除了患者对长期口服抗凝治疗的依赖性,有学者称之为房颤治疗之“双保险”。

“房颤导管射频消融术或冷冻球囊消融术+左心耳封堵术”两个手术同时进行,既可减少股静脉和房间隔穿刺次数,最大限度的根治房颤,预防房颤血栓栓塞事件,又可减少患者住院次数,节省医疗费用,为众多房颤患者带来新福音。

房颤导管射频消融术

利用射频消融仪通过导管尖端的电极释放射频电能,在导管尖端和局部心肌内膜之间,电能被转换成热能。达到一定温度后,特定的局部心肌细胞会脱水、变性、坏死,决不会导致自律和传导的改变,从而使心律失常得以治愈。

冷冻消融是研究人员继射频消融之后发明的心律失常治疗新技术。其原理是通过液态制冷剂的吸热蒸发,带走组织热量,使目标消融部位温度降低,异常电生理的细胞组织遭到破坏,从而减除心律失常的风险。

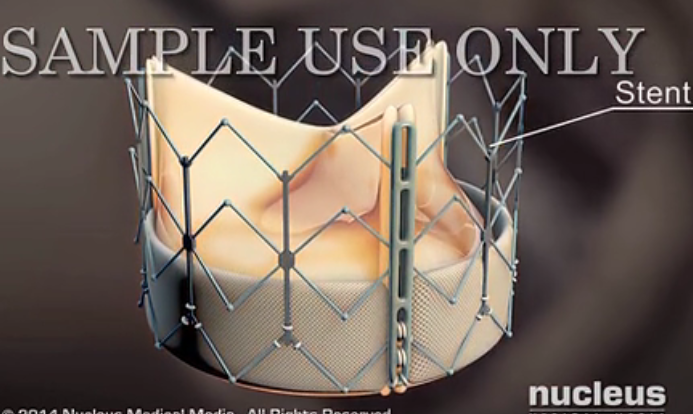

左心耳封堵术

左心耳封堵术是近年发展起来的一种微创、低风险、高手术成功率的介入手术,全球植入超过10万例,能够有效预防卒中,降低房颤患者的死亡率。相比传统抗凝药物华法林,降低40%相关风险,降低60%心血管死亡率,全因死亡率也降低34%,所以用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中安全且更有效。2019年欧洲心脏学会心房颤动治疗指南亦将左心耳封堵术作为卒中高危和长期口服抗凝禁忌的患者的治疗选择。

哪些患者适合行左心耳封堵术呢?

非瓣膜性房颤+高卒中风险,同时满足以下任意一种情况都可以作为左心耳封堵术的适应症。

①不能口服抗抗凝药:有华法林禁忌症或者无法长期服用华法林,中度肾功能不全;

②不愿意服用抗凝药:如果经常旅行和运动的患者,认知能力差的患者(包括容易忘记服药或者服药过量的患者);

③高出血风险:HAS-BLED≧3分,有出血倾向和有出血史的患者,再就是做过PCI 需要抗凝联合抗血小板的患者。

可降解支架

支架植入手术是临床上常见的冠心病治疗方法,但是目前国内普遍使用的仍然是第三代金属药物洗脱支架(支架被药物浸泡过),这种支架有许多副作用。金属支架一旦植入,就要和患者的身体终身相伴。此外由于身体对外来金属的排斥反应,很容易引发血栓,危害患者生命,因此也被称为“不定时炸弹”。

科学研究发现,冠脉支架并不需在身体里装一辈子,而是有“服役”周期的。支架在介入冠状动脉6个月后,便已完成使命,可以“功成身退”让血管恢复其原来的面貌。

第四代生物可降解支架具有可降解的特性,植入后服药时间短,不影响血管自身功能,支架内血栓发生率极低,术后再狭窄概率极低,而且不影响后期做冠脉搭桥手术,植入体内2-3年内完全降解吸收。

生物可降解支架的原理

阶段1:重建血管

0到3个月:具有和标准药物洗脱支架同样性能、良好的药物释放能力、最小的急性反冲作用、较强的急性径向支撑力、极好的适应能力。

阶段2:修复血管功能

3个月到9个月:从支架到不连续结构的转变,逐渐丧失径向支撑力,支架在结构上变得不连续,允许血管对生理刺激做出自然反应。

阶段3:再吸收

9个月之后:植入物在结构上是不连续的、断开的,在性能上已失去了作用,植入物以良性的方式被吸收,两年后自行溶解,不留痕迹。

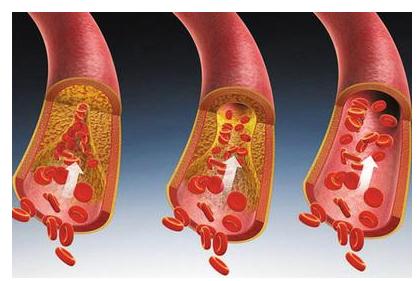

生物可降解支架设计理念是:支架植入后的一段时间内,它会对狭窄的冠脉血管进行机械性支撑,同时释放出药物,防止再狭窄,之后支架即缓慢降解并完全被组织吸收,血管结构以及舒缩功能完全恢复至自然状态。

可降解支架PK金属支架

可降解支架和传统的金属药物洗脱支架一样可用于打开阻塞的血管并恢复心脏的血流。然而和金属支架不同的是,完全生物可降解支架是用一种特殊的材料制成的,在打开阻塞的血管后,可随着时间溶解,不会在病人的血管里留下金属支架,使血管恢复较多的自身功能和运动能力。

支架自溶并使血管恢复到更自然的状态所带来的长期好处是十分重要的。生物降解支架技术能使血管的完整性和功能得以恢复至自然状态,将为患者提供独特的生理收益,并且降低了血栓的发生率,也不影响后期冠脉搭桥术的进行。

冠状动脉旋磨术

冠状动脉钙化病变是介入治疗的难点,手术成功率低,并发症发生率高。冠状动脉旋磨术系采用高速转动(15万~18万r /min)的旋磨头将钙化和纤维化的病变斑块组织研磨及消融为5μm 大小的微粒,对血流动力学、正常和有弹性的组织、心功能及室壁运动均无影响。

冠状动脉旋磨术联合球囊扩张和支架植入术可降低治疗中冠脉撕裂的发生率,改善钙化病变的顺应性,置入支架后其最终的最小管腔直径较大,获得较好的即刻效果、最低的残余狭窄,并可降低再狭窄率,取得很高的手术成功率,改善预后。目前在对严重钙化的狭窄病变行介入治疗时, 冠状动脉内旋磨术已成为首选的治疗方法。

90岁的张大爷三年前发现患有冠心病,但由于冠脉血管病变范围大,管腔钙化严重,之前曾尝试过行球囊扩张术,但普通球囊并不能顺利通过钙化严重的管腔,因此也就不能进行有效的介入治疗。老人年龄大,耐受力差,家人也不考虑外科手术,该病人只能内科保守治疗。但对于这位老人的病情,保守治疗的效果有限,老人生活质量不高,平时基本上卧床休息,一下地活动就会气喘吁吁,连下床解大小便都会发病。

专家团队认为冠脉内旋磨术非常适合张大爷。旋磨术与以往的冠脉介入手术的方式一样,也是局部麻醉,老人全程清醒,只需要安静地平卧于手术台上。医生在其穿刺部位皮下注射利多卡因,然后进行动脉穿刺,留置鞘管,再通过鞘管输送手术所需要的各种导管、导丝等介入器材。医生借着高超精准的手法、细心认真的操作,历经一个小时,终于将患者钙化的管腔坚硬的钙化物质旋磨完毕,狭窄的管腔变得通畅,冠脉内血流恢复正常。数日后,患者顺利康复出院,心脏耐力明显升高,能下床进行日常活动。

经皮冠状动脉旋磨术(即CRA),是采用超高速的旋磨头将动脉粥样硬化斑块磨成很多细小的碎屑而起到清除冠状动脉管腔阻塞,扩大管腔的目的。经皮冠状动脉旋磨术对于冠脉严重纤维化或钙化、冠脉复杂性病变不能行单纯的球囊扩张术(PTCA)的病人,有良好的效果。据多中心调查报道,成功率达94%,证明冠状动脉内旋磨术对治疗冠脉的严重钙化病变及长段病变较PTCA安全有效,辅以支架术可获得良好的血运重建。

可视化介入

“精准医疗”是新型的医学概念与医疗模式,核心是针对患者进行个性化和更加精准的治疗。而在冠脉介入治疗领域,近年来伴随着腔内影像学如光学相干断层成像(OCT)、血管内超声(IVUS)和功能学(FFR,iFR)等技术的发展,介入医生借助腔内影像学或功能学的指导,对冠心病患者选择最佳的治疗方式及手术策略,使治疗更加趋于精准化,从而提高患者的生活质量并改善长期预后。

IVUS指导完成无造影剂支架置入术

今年80岁的王奶奶,高血压及冠心病均有20年,3年前发现肾功能不全。近1月王奶奶因为胸闷、气短,双足及踝部肿胀在大连医科大学附属第二医院肾内科住院治疗。住院期间的一天夜里突然出现胸闷、胸痛、牙痛的症状,经相关检查诊断为“冠心病 急性非ST段抬高型心肌梗死、慢性心功能不全 心功能III级、慢性肾功能不全 CKD4期”。根据王奶奶的病情需要进一步冠脉造影明确冠脉情况,必要时介入治疗。冠脉造影结果显示:冠脉三支血管均有不同程度狭窄,前降支近段长病变,最窄处90%狭窄,回旋支及右冠状动脉也存在多处弥漫性狭窄段70%狭窄。

介入团队根据心电图改变及造影结果制定介入治疗策略:前降支进行支架置入;由于王奶奶的心、肾功能都不好,术中若过多应用的造影剂既有可能加重肾脏损害又有可能加重心衰,心内科介入治疗团队决定通过IVUS指导,为王奶奶实施无造影剂支架置入术。术中介入团队通过IVUS定位支架内径、长度及位置,在前降支串联置入2枚支架,IVUS评估支架膨胀及贴壁良好。术后复查,王奶奶的肾功能及心功能均无恶化,而胸闷、胸痛症状却得到了明显缓解。

临床上冠心病合并心、慢性肾功能不全患者群体不在少数,冠心病合并造影剂过敏患者也偶可遇见,此类患者不宜甚至不能使用造影剂。管内超声(intravenous ultrasound,IVUS) 是一种将无创性的超声技术和有创性的导管技术相结合的诊断技术,能够清晰的提供冠脉的血管结构、狭窄程度、斑块性质及病变部位的长度等信息。由于IVUS具有在信息采集过程中不依赖造影剂的特性,故针对这类患者,应用IVUS指导无造影剂的PCI治疗,在临床上具有一定的应用前景。

OCT指导下支架内再狭窄处理

68岁的张先生10年前即因为急性心肌梗死在右冠状动脉植入支架1枚,4年前又再次因为活动后胸痛造影发现原右冠支架内80-90%狭窄,当时行支架内球囊扩张术,狭窄改善,症状恢复后出院。此次,近一周再次出现反复发作的胸痛,并且较前发作更加频繁。为了明确张先生的冠脉情况,医生再次复查了冠脉造影。造影结果显示:右冠状动脉原支架内再次狭窄90%,支架外远端也存在80%狭窄,而左冠状动脉狭窄并不严重。到底是什么原因导致张先生反复在原支架内出现再狭窄,这成了困扰医生的问题。因此心内科介入治疗团队决定采用OCT的精准辅助进一步评价支架内情况,术中OCT检查发现右冠原支架内新生动脉粥样硬化,以纤维斑块为主,可见新生钙化斑块,管腔严重狭窄,最小管腔面积1.5mm2,支架外远端严重狭窄。

根据OCT表现,介入团队决定采用置入新的药物涂层支架覆盖原支架内病变及支架外新的病变,于是于右冠原支架内-支架外远端置入支架一枚。在OCT指导下完成支架的植入及充分扩张,术后重复OCT显示支架膨胀与贴壁良好,支架边缘无夹层,术后血流明显改善。

光学相干断层成像(OCT)是目前分辨率最高的腔内影像学技术,能够直接进入冠状动脉的血管腔内成像,就像直接把显微镜放进血管里看一样,准确评估病变特点、血管尺寸、和支架植入效果,为临床中优化支架植入和减少支架相关问题提供宝贵的信息。OCT成为了我院介入治疗团队精准、有力的“武器”,使术者准确全面了解血管内部情况,从而辅助支架精准植入,确保支架优化效果,改善患者远期预后。

肥厚型心肌病室间隔化学消融术

肥厚梗阻型心肌病是严重影响患者身体健康的一类疾病,50%的患者有家族遗传。该病的病理基础是室间隔异常肥厚,造成左心室流出道梗阻,从而使左心室血液泵入主动脉受阻,产生一系列症状如活动后气喘,胸痛,心律失常甚至晕厥、猝死。药物治疗对该病疗效差,目前最有效的治疗手段是经皮腔内室间隔化学消融术(PTSMA)。相较外科切除肥厚的室间隔加二尖瓣换瓣手术,PTSMA具有创伤小,恢复快,费用低,安全,有效的优势。

经皮室间隔心肌消融术(PTSMA)是通过导管注入化学制剂(无水乙醇),闭塞冠状动脉的间隔支,使其支配的肥厚室间隔心肌缺血,坏死、收缩能力下降,使左心室流出道增宽的治疗方法。可减轻心脏后负荷,增加心输出量,是肥厚型心肌病的主要治疗方法。

病例链接

患者为69岁的李先生,2年前因反复胸闷、晕厥就诊海军安庆医院,经确诊为主动脉瓣轻度狭窄伴轻度关闭不全,左室流出道梗阻,于2017年1月行GAG+室间隔化学消融术,术后减轻梗阻,改善症状。但一个月前李先生再次出现胸闷伴头晕,医院求诊超声显示左室流出道肥厚梗阻的心肌增厚,在心室收缩期,因肥厚的室间隔向流出道明显膨出,造成流出道狭窄,同时因流出道血流速度显著加快,由此而产生一种拉力,是二尖瓣前叶瓣体发生收缩期前向运动,导致瓣叶与室间隔接合,引起流出道明显梗阻。经心血管内科专家团队讨论后,决定施行经皮腔内室间隔化学消融术。

专家团队经彩色超声引导,精确定位消融靶血管,顺利完成了肥厚梗阻型心肌化学消融的精准治疗,术后患者症状完全缓解。

准分子激光冠状动脉内斑块销蚀术

随着手术例数的增加,心血管疾病复杂病变,包括慢性完全闭塞性病变、桥血管病变等,普通的球囊扩张、支架植入技术难以满足临床工作的需要。准分子激光冠状动脉内斑块销蚀术(ELCA)是利用血管内斑块组织对波长308 nm激光能量的特殊吸收效应,使斑块组织发生分子键断裂,变成<10 um的碎片,从而打通血管并起到减容效果,可使促凝血反应物被迅速清除,血栓被气化,并可减少及软化斑块,从而减少了远端栓塞风险,减少无复流的发生。准分子激光是处理复杂冠状动脉病变唯一被美国FDA和中国药监局批准的斑块消蚀技术及减容手段。

病例链接

6年前,吴女士突发心绞痛,到当地医院就诊,在冠脉前降支植入2枚支架。1年前,再发心绞痛,再去当地医院就诊,冠脉造影示“前降支支架内严重狭窄”,行切割球囊扩张及药物球囊扩张后出院。从此开启噩梦,三天两头,心绞痛反复发作,几乎没有停歇。就诊当地医院,1年内先后又进行了三次介入治疗。

近期吴女士再次胸部不适,因反复治疗效果不佳,内心恐慌、焦虑日甚一日,入上级医院后行冠脉造影,发现吴女士前降支支架内完全闭塞。此前吴女士反复出现支架内再狭窄,在不同医院先后尝试过切割球囊、药物球囊扩张、强化药物治疗等多种治疗方法,但疗效不理想。

治疗的关键,就在于打通冠脉前降支,避免再狭窄。综合评估张女士的病情,多方考虑手术操作可行性。主治医生应用新一代准分子激光冠脉内斑块消蚀术(ELCA),对吴女士实施冠脉内斑块消蚀术,应该能够取得更好的疗效。

ELCA采用的准分子激光,是一种波长为308nm的脉冲气体激光。作为一种冷激光,它在人体血液的吸收非常少。通过发出高能量脉冲,引起细胞的碳键断裂,释放的能量使细胞内水温升高致组织汽化产生压力,从而引起迅速膨胀和收缩导致组织的崩解,消蚀斑块物质,达到改善冠脉血流的效果,其消蚀深度为0.1mm,较传统激光更为安全有效。

血管内斑块或血栓病变,被准分子激光消蚀成红细胞大小的微粒,通过毛细血管流入血液循环中,被血液循环中的吞噬细胞吞噬清除,从而避免微血管的阻塞。

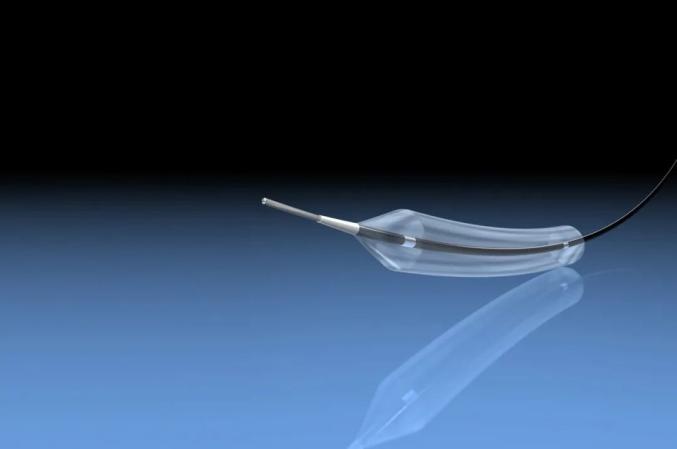

介入无植入

所谓的“介入无植入”,主要是通过药物涂层的球囊技术来实现的。该技术最初主要是用于支架再狭窄,随后适应证逐渐扩张到小血管分叉病变,而近两年研究进展则主要集中于大血管病变。由于药物球囊技术无支架异物及血栓等相关并发症,且可保留原位血管;在增加治疗机会的同时,还能简化手术,降低操作复杂程度。近几年,药物涂层的球囊技术开始越来越多地应用于介入性心脏病治疗中。

其在冠心病介入治疗中扮演的角色开始日益显著,尤以在治疗支架内再狭窄方面所体现出的良好疗效使其备受瞩目,随着临床应用的不断增加,必将为更多的患者带来终身获益。

药物球囊扩张术是指药物球囊在扩张的约30至60秒时间内,通过药物球囊与血管壁的接触,向冠状动脉血管内壁释放抑制血管内膜增生和减少炎症反应的药物,可大大降低小血管病变的再狭窄和血栓的形成。

药物球囊扩张术优势:

有介入、无植入

消除患者对支架植入恐惧,既解决的患者冠脉血管狭窄问题,又不需要植入金属支架,避免了支架植入术的一些缺陷和问题。

大大缩短时间

该技术还可大大缩短抗血小板的时间,对于不能耐受长期抗血栓治疗的患者或者因限期外科手术的严重冠心病患者,能在优先处理好心脏疾病的同时,也能获得良好的外科手术机遇。

节省服药费用

同时也可节省患者长期服用抗血小板药物的费用。

TAVI:第四次结构性心脏病技术革命

开胸手术的危险系数有多高,恐怕没人能给出一个定论。但因为年事已高、身体状况不佳、患有多种基础病的主动脉瓣严重狭窄的老年患者只能坐等死亡,实在是令人太过绝望。现在,情况发生了根本性的改变,随着TAVI(经导管主动脉瓣置入术)技术成熟应用于临床,让这种情况得到了很好的解决,不开胸微创换瓣成为高龄主动脉瓣重度狭窄患者的福音。

不开胸换瓣微创方式 让更多患者有希望

主动脉瓣重度狭窄是一种较为严重的心脏瓣膜病,约50%的高危患者自然寿命不超过两年。TAVI技术出现前,临床上常采取的治疗方法是心脏外科开胸换瓣手术。传统的心脏瓣膜置换手术是开放式心脏治疗手术,医生将患者的胸部打开,移除病变瓣膜并用机械瓣膜(金属)或生物瓣膜(由动物或人体组织构成)替换。但是开胸手术伴随的并发症较多,危险系数较大,并且一些老年人因为年纪过大、身体虚弱或其他高危原因而无法接受手术。随着技术的不断进步,心脏瓣膜置换“不开胸”是患者们最期望的。

TAVI是一种在不开胸的情况下即可置换心脏瓣膜的手术,医生将带有瓣膜的导管通过血管(通常是腹股沟附近的股动脉),推进到主动脉瓣的区域,当处于适当位置时缓慢释放,此时人工瓣膜被打开并开始起作用。

TAVI手术创伤小、手术时间短、术后康复快,避免了传统开胸手术和体外循环的创伤,适合风险过高、病情危重、无法行常规瓣膜置换手术的患者,是目前心血管专科的最新技术,为高龄外科手术风险高或禁忌的主动脉瓣疾病治疗新方法。

TAVI手术的技术难点在哪里呢?TAVI手术操作复杂、技术难度高,而且对心内科、影像科、超声科、麻醉科、手术室等多科室团队协作的技术水平和相关设备的完善都提出了相当高的要求。该手术无需开胸、体外循环和心脏停跳,用于替换的人工心脏瓣膜从股动脉进入,在预装到输送鞘后一点一点送入到病变位置,输送距离远、输送环境复杂。要求术者具备冠脉支架、球囊扩张等全面的心脏病诊治技术,更需要一个强大的多学科协作团队来保驾护航。